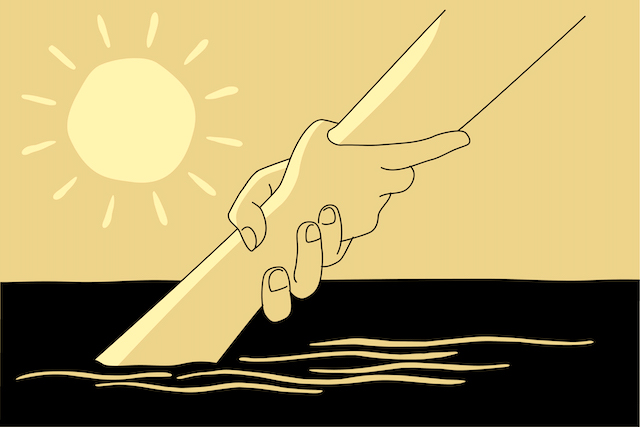

“你无法治愈你所爱的人。你不能为他们做出选择。你救不了他们。

“你无法治愈你所爱的人。你不能为他们做出选择。你救不了他们。

每个故事都从头开始。但是我应该往前走多远呢?出生?

我于 1972 年 5 月出生在新泽西州卡姆登的卢尔德圣母医院......凌晨三点刚过。

不,等等。那不是早上。外面还是黑的。

原谅我。这是一个内部笑话。

你看,就在几年前,一个三十年的朋友来和我住在一起。他是一个运气不佳的失业酗酒者,最近与第四期肝硬化作斗争,我们同意他可以和我一起住六到八周,免租金,因为他整理了自己。

光是打出这句话就让我畏缩了。我怎么会想到他会整理好自己?

我相信,只要有足够的爱和支持,人们就可以克服他们的困难。然而,我从来没有想过他们必须想要克服他们的麻烦。

在搬进我公寓的几天内,他通过侮辱他未来的老板而破坏了他(和我)所指望的工作机会。六到八周演变成十一个半月。整理自己变成了整天睡觉,整夜喝酒,中间的时间里虐待我。

这让我回到了内部笑话。

不要参与

有一天天还没亮,我就醒了。“早上好,”我打了个哈欠,一边打开咖啡。

在空旷的路障后面,他发起了每天的口头攻击。“你真的那么傻吗?现在不是早上;天还是黑的。该死的白痴。

“不要参与,”我对自己说。不交战让他很生气,因为他想打架,但交战要糟糕得多。

参与导致事情被抨击。扔。粉碎。花时间寻找每一块玻璃碎片,担心在我公寓周围蹦蹦跳跳的八只小爪子。我没有看到我的物品被打破。我的精神再破碎。

他的攻击在几个月前就开始了,起初只有言语——他向我投掷了一连串的侮辱,就像在玩一场无情的疯狂游戏。我是愚蠢的,一个白痴,一个胖子,丑陋的,可怜的。

然后开始尖叫,投掷,猛击,把我逼到墙角,把我推到墙上,掐住我的喉咙,最后打我的脸。

没那么简单

在和他住在一起之前,我从来没有想过太多家庭暴力。我从未亲眼目睹过,老实说,我从未想过这种关系中会存在家庭暴力。你看,他不是我的父亲,我的丈夫,也不是我的男朋友。他是一个朋友。

此外,我很惭愧地承认,我不公平地认为处于虐待关系中的人是软弱的。而且我并不软弱。我很坚强,很独立。我现在意识到虐待不是那么简单。

它开始得如此缓慢,我没有看到它的本来面目,我也不想看到它。我想在他身上看到最好的一面。只有事后诸葛亮,我才能清楚地看到三十年来笔触形成的画面。三十年来,我喜欢他的潜力,而不是他的真实身份。回想起来,我发现他从第一天起就自恋、操纵和情感虐待。

完美风暴

当他第一次来和我住在一起时,我是他的“天使”,不会做错事。我不会骗你——做一个“天使”感觉很棒。

你看,从我记事起,我就觉得自己一无是处,一无是处——房间里最丑的女孩,没人想要。这是一种麻痹的心态,使我进入了一个自费不断奉献的地方。令人愉悦。做任何事情都让我周围的人开心,这样他们就不会抛弃我。所以他们需要我。所以他们会爱我。

这是我的朋友,他急切地需要帮助,就像我希望提供的那样。我的朋友,他的精神疾病和酗酒的螺旋式上升与我不存在的界限和迫切需要承认一样具有破坏性。我们是一场完美的风暴。

最后一天

我们交谈的最后一个早晨,他正处于我只能描述为现实崩溃之中。他胡说八道,我偷偷地在智能手机上记录了他的愤怒,以防我需要证明发生了什么。他辱骂我,把一副沉重的耳机扔到房间里,我的头差了几英寸。这根稻草终于压垮了众所周知的骆驼背。

我把他赶出家门......离开我的生活。这个我爱了很久的人,很佩服他。这个男人实际上过着像一个四十六岁蹒跚学步的孩子一样的生活。选择把他赶出去比和他一起生活更困难。我爱他。但我选择了我。

我必须选择我。

复苏之路

把他赶出去后不久,我发现自己站在家得宝(Home Depot)一堵挂满灯泡的墙前——不知道我是怎么到那里的。我快下沉了。

我联系了我的初级保健医生,因为我意识到我处于一种我无法处理的情况。我被诊断出患有复合创伤,服用了治疗抑郁症的药物,并被指示寻求谈话疗法。

谈话疗法使我能够解开问题的根源,即为什么我“允许”这种情况持续这么久。

我剥开洋葱的层层,发现我对被抛弃和自我厌恶有着根深蒂固的恐惧,以至于我愿意牺牲自己来换取爱、亲情和认可的面包屑。只有通过识别并直面我的核心伤口,我才能取得重大进展。

此外,我还探索了眼动脱敏和再处理 (EMDR) 疗法,这减轻了我没有意识到自己背负的重担。使用这种技术重新处理痛苦的记忆从根本上改变了我与创伤的关系。

我吞噬了关于情感虐待、CPTSD、依恋风格等的书籍、播客和互联网教程。我开始吃得更干净,坚持锻炼,并优先考虑睡眠。

他把我撕裂了我的根基,但作为我未来自我的建筑师,我经历了艰苦的过程,将自己打造成我选择成为的人。我选择了战士。嗯,这就是我好日子里的样子。我也有有点害怕老鼠的日子,这也没关系。

经验 教训

自从在我公寓的最后一天以来,已经三年了。在那段时间里,我接受了向某人展示恩典和为只关心自己的人牺牲自己是有区别的。

我已经意识到我无法治愈或改变任何人——他们需要自己做这项工作。

我能提供爱吗?是的。我能保留空间吗?绝对。我有能力修理任何人吗?不。我会失去理智和安全吗?再也不会了。

我的爱人帮不了我的朋友。我无法修复他。归根结底,只有他有能力解决他的问题,他要么不愿意,要么没有能力做这项工作。

实际的最后一天

在他离开我家后的几周里,我一直密切关注着他。他从一个朋友跳到另一个朋友,到各种肮脏的汽车旅馆,最后到急诊室进行心理评估并吐出大量血液。

然后是不可避免的。

每个故事也有一个结局。

我三十年的朋友于 2020 年 9 月上午 7 点 13 分在新泽西州卡姆登的卢尔德圣母医院去世。

我想连他都会考虑早上。

发表评论 取消回复